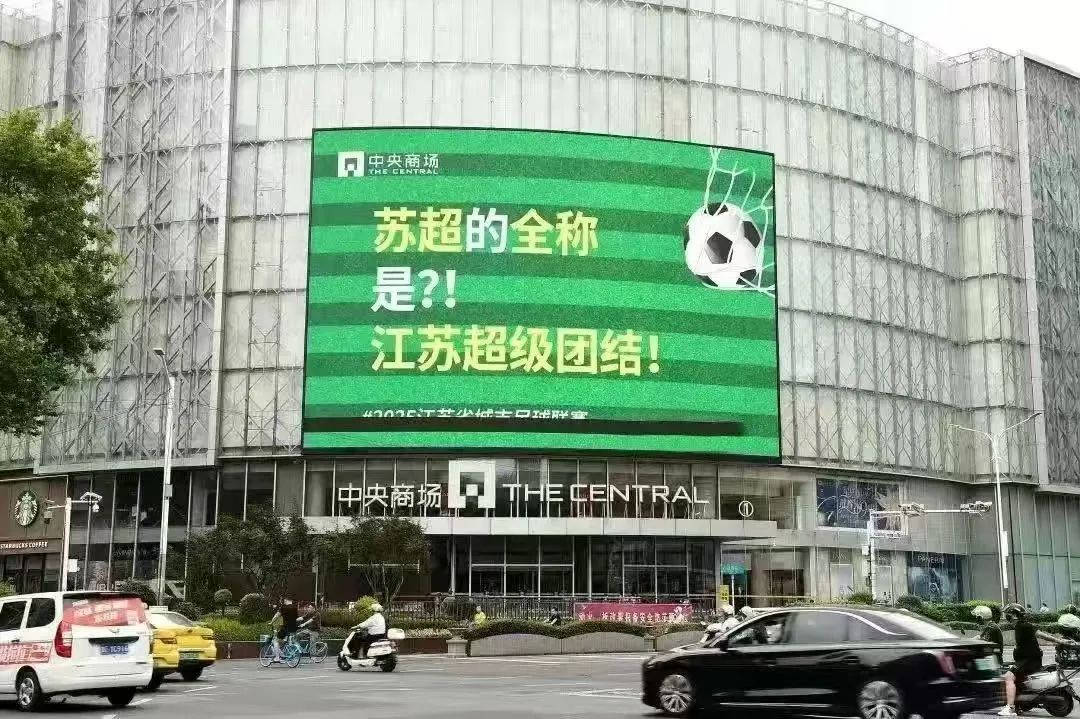

苏超的全民盛宴还在继续。

7月19日,苏超迎来榜首大战,再度吸引了无数的目光。开赛70余天以来,“苏超”以单场最高破6万人上座、每轮平均上百万人抢票、短视频平台累计超百亿次传播不断破圈,成为今夏最为火热的文体现象,也成为继“淄博烧烤”“村BA”等事件之后又一现象级文旅IP。

所谓“苏超”,即江苏省城市足球联赛,共计516名球员分别代表江苏13座地级市,各组建一支球队出征,为城市荣誉而战。这项业余足球联赛,被网友们称为媲美顶级“超字辈”联赛,火得让人猝不及防。

赵欣舸教授开始注意到“苏超”,源于偶然刷到官方玩梗的口号“比赛第一,友谊第十四”,这让他一下注意到这个“业余”足球比赛。

作为中欧国际工商学院金融学与会计学教授,赵欣舸同时也是一位不折不扣的球迷。他发现,苏超现在的影响力已经非常惊人,在球迷圈苏超原本指的是苏格兰超级联赛,但现在“苏超”的含义发生了变化,在一些看球平台,“苏超”甚至有了比肩“世界杯”的待遇。

赵欣舸教授更留意到了一系列数据:7月5日,南京对南通比赛现场观众超6万人,全市接待游客79.1万人次,文旅消费总额达9.8亿元。它的成功本质在于跑通了“足球搭台,文旅消费唱戏”的模式。

“苏超”何以这么火?在近期与东西文娱的对谈中,赵欣舸教授认为,不能简单地归结于“散装江苏”和接力玩梗,也与江苏几乎城城通高铁、有奥体、个个都是全国百强市密切相关,而“苏超”的火,最为依仗的还是全民参与。

苏超再次提供了一个中国商业社会的鲜活样本,印证了当下消费心理的某种转变。赵欣舸教授认为,这对于中国企业的启发在于:消费者更加重视参与度,而提升客户参与度的关键在于提供情绪价值。

很多的商业行为实际都在遵循这一思路,不管是新能源车的营销,还是Labubu这一IP的爆火,赵欣舸最后提到。

下文为东西文娱和赵欣舸教授的部分对话实录。

1. 苏超的火有其必然性

数据“很难想象”背后,崛起有“江苏特色”

EW:苏超作为今年出现的现象级赛事,已经引起了广泛关注。你作为学者,同时也是一名资深球迷,是在什么情况下关注到苏超?是否有特定数据或案例触发了你的研究兴趣?

赵欣舸教授:苏超确实非常火爆,我觉得有几点可以看出来它的火爆。

一个是现在它等于把这个名字从别人那生生给抢过来,苏超原来指的是苏格兰超级联赛,苏格兰超级联赛虽然不是五大联赛,但毕竟江湖上也是有这么一号的,但是现在已经被生抢过来了。

二是在懂球帝这样的看球资讯平台上,通常将世界杯等重大赛事设置独立专区。但近期平台给予苏超同等级别的展示位置,这一待遇此前仅限顶级赛事。包括现在通过央视频转播,这也是很难想象的,我说这就是世界杯的待遇。

我也留意到,苏超大概5月份就开始了,我真正开始关注苏超是在6月初,当时在看中国队的比赛,中国队刚被淘汰之后,精神上也有一个空窗期。让我真正注意到苏超的,还是南京发布的那句出圈的口号,“比赛第一,友谊第十四”,这个说法很独特,然后你一下就关注到了。

发展的过程中我会关注到一些数据,一是南京对苏州的那一场有6万人入场,南京单日的文旅消费大概有9.8亿。我觉得这个数据是很惊人的,这是很难想象的。

6万的观众,是什么概念?中国最高级别的足球职业联赛中超,我印象中能不能有6万观众?也是很少数的情况。包括之后带动的消费,不仅有6万人在体育场看,很多人在商场大屏幕观看,这就是世界杯的待遇,欧洲杯都未必能做到这个。所以的确这些数据是很惊人的。

EW:你怎么看待苏超的火爆?它的崛起背后,有哪些必然原因?

赵欣舸教授:我觉得首先大家也是公认的,苏超在很大程度上也的确是江苏特色。

因为大家很早就知道江苏号称“散装江苏”,“十三太保”这个说法是很早就有的。我很喜欢看政区图,你能充分看出“十三太保”是怎么回事,它有一个独特的内部结构,互相之间有竞争,甚至蔓延到下面的区或者县级市,包括像“谁是真南哥”这样的口号,只有江苏才有这种可能,别的地方不太现实。

第二,我觉得经济实力也是摆在这儿了。

因为江苏是个经济大省,虽然十三太保在经济实力上肯定还是有差距,但是整体上,13个地级市都是属于全国百强。经济实力也很重要,现在这么大影响力的话,首先你硬件上要过关才行,每个地方要有一个像样的足球场立刻可以拿出来,包括后面的各种后勤保障,要想在文旅上各方面能跟进,你得能做得到才行。

第三,江苏还有一个特点,就是在足球上还是很有底蕴的,南京、苏州也是全国的足球重点城市,但是现在江苏在中超没有球队。

关注中国足球的球迷应该都记得,两三年前江苏队在中超夺冠后随即解散的事。本来夺冠之后应该是发展的一个高点,在这个基础上如何发展是被寄予期待的,却以解散告终,这对江苏省而言尤其令人扼腕。所以江苏作为经济大省在顶级职业联赛中缺席,确实需要新的足球发展载体。现在有了苏超,或许能够提供这样的平台。

2. 文旅视角看苏超

苏超的本质是“足球搭台,文旅消费唱戏”

EW:江苏省足协、江苏省体育局等官方披露,苏超516名参赛球员中,职业球员仅占29席。在你看来,这种低门槛参与的模式,如何通过重构社区认同感、地域荣誉感转化为消费动能?

赵欣舸教授:足球赛事成为促进地级市内部凝聚力的重要载体。通过这种体育竞技形式,城市居民逐渐形成了强烈的属地认同感,球队已然演变为城市的文化象征符号。

这种认同机制的建立使得赛事意义超越了单纯的足球竞技范畴,更类似于一种城市综合实力的展示与竞争。

在比赛中,各个城市都把有特色的东西拿出来,比如说像常州的恐龙园,南京的盐水鸭,无锡的水蜜桃……然后官方下场造梗形成传播话题:我们赢了你水蜜桃加盐,你们赢了盐水鸭加糖之类的,不仅把比赛跟城市的特色结合起来,也潜移默化地将体育赛事与文化旅游等要素有机联结,形成良性的城市品牌推广机制。

主客场赛制的实施显著激活了地方经济活力。以南京赛区为例,单场比赛就吸引了6万余名观众,即便在40度高温天气下,这些原本可能居家避暑的市民也被吸引至现场观赛或前往商场观看大屏幕直播,同时吸引了一部分外地观赛,有效刺激了消费需求。

这种赛制设计充分发挥了江苏作为经济大省的基础优势。当具备消费能力和意愿的群体被成功激发出来,经济带动效应就是水到渠成的事儿了。

特别值得注意的是,相较于传统职业联赛中的“远征军”,这种区域性联赛的客队球迷呈现出新的特征:地理邻近性促使更多家庭选择周末"观赛+旅游"的复合模式;地方政府和商家推出门票减免等针对性优惠政策鼓励消费。

这种创新模式不仅提升了赛事热度,更构建起体育与文旅消费的良性互动机制,为区域经济发展注入了新动能。

EW:在你看来,苏超在赛事设计上,有哪些创新突破?

赵欣舸教授:懂球帝真的把它当做一门正经的联赛在研究(笑)。参照它的分析,苏超这次设计的赛制还是比较合理的,应该说合理地综合了联赛和杯赛的赛制。

联赛就是像5大联赛,包括中超都是这样打,一般来讲肯定是主客场双循环,就是每个队要跟另外所有队打两场,一场主场一场客场,最后全都打完了,以最终的结果来决定最后的排名。这是纯粹联赛的赛制。杯赛一般有小组赛、淘汰赛,例如16进8,8进4,然后半决赛、决赛这样一场场打出来。

整个设置一开始应该还是一个联赛的机制。单循环的联赛机制,保证了全省的人都能够充分的参与。但是之后进入淘汰赛,又保留了杯赛的刺激性。

我觉得对于苏超来讲,在一段时间内,既能够完成比赛,又能够充分地调动大家,是一个比较好的组合。

苏超的运营模式与传统职业足球有所不同——其参赛球队直接代表各自地级市。中国职业足球俱乐部的地域认同问题一直存在争议。以上海为例,申花与海港两支球队的球迷群体存在明显的认同分歧,申花球迷甚至通过"上海只有申花队"的口号强调其代表性。这种现象与国际足坛的同城德比相似,如曼彻斯特的曼联与曼城、马德里的皇马与马竞,球迷往往将同城对手视为"死敌",而非共同代表城市的伙伴。

相比之下,新兴的苏超联赛采用了明确的地域代表制,每个参赛队直接代表一个地级市(如南京队、苏州队、南通队等)。这种模式在一定程度上解决了职业足球的地域认同问题。而且有趣的是,这种机制甚至促进了江苏省内次级行政区域的身份认同。以昆山为例,当地居民传统上对"苏州人"的身份认同较弱,但通过足球赛事,这种地域认同正在发生微妙变化。

这种认同感的建立与联赛的参与机制密切相关。由于参赛球员多为业余选手,使得普通市民更容易产生"这是我们自己的球队"的亲近感。不仅增强了球迷的参与意愿,也提升了联赛的社会影响力。这种基于地域认同的赛事模式,为中国足球的发展提供了一种新的可能性。

EW:苏超由官方省体育局和各地方政府主办,如何看待苏超打造过程中政府的角色?

赵欣舸教授:我觉得到目前为止,应该说他们做得很好。

江苏省此次足球赛事组织工作展现出卓越的治理智慧,主要体现在以下三个方面:

首先,赛事发起具有前瞻性。政府主导的赛事组织模式有效弥补了纯草根足球发展的局限性,为赛事顺利开展奠定了制度基础。

其次,政府角色定位精准。相关部门恪守"服务者"本分,在保障赛事顺利进行的同时保持了恰当的边界感。我觉得到目前为止,政府就是非常好的在幕后把该做的工作做好,没有去抢风头,官员即使出席了比赛,也只是默默把比赛看完。

第三,后勤保障体系完善。所谓 No news is good news,如果什么事都没有发生,你没有意识到有任何的问题,那就说明他做得好。还有这次的宣传,我觉得很市场化。玩梗最开始有南京发布下场,是官方主动带的节奏。

所以我个人觉得要为这些政府部门点赞,该做的工作做好了,没有去抢戏,这一点真的非常好,确实值得充分肯定和借鉴。

EW:苏超已经成了一个文旅IP,成就了今夏的消费盛宴。在成功启动之后,你觉得苏超后续可以如何保持生命力?

赵欣舸教授:现在观众对比赛本身会有一个期待,谁是最后的冠军,谁是真的“南哥”?类似这种期待,还让苏超持续保持着关注度。其次,这些梗还必须继续,你要不断地再造出各种新的梗来。当然现在参与方也越来越多,很多赞助商,比如阿里系也全面进入,去赞助城市队等等。

苏超对经济的带动作用很大,本质上还是"足球搭台,文旅消费唱戏"的模式,并不是真正的职业联赛运作方式。

如果是职业联赛,收入来源主要靠几个方面:首先球票收入是一块。虽然苏超也出现一票难求,甚至出现黄牛的情况,但苏超的票价其实很低,肯定达不到职业联赛几百块一张票的收入规模。其次是转播收入。现在苏超的各地转播,据我所知基本都是免费的。还有就是周边产品,比如球衣销售,这在职业联赛很常见。

所以说到底,苏超和足球职业联赛的盈利方式完全不同,它主要还是搭建一个平台,让大家参与到其中,促进地方经济。苏超的火,也反映出江苏省内各地级市之间在经济、文化等方面的紧密联系和良性竞争。

3. 商业视角看“苏超”

企业家要学会增强客户的参与度,提供情绪价值

EW:你觉得对于其它省市来说,苏超模式可以复制么?又或者说从苏超案例中,我们可以复制的是什么?

赵欣舸教授:我觉得大概率很难。我觉得至少有两点你很难做到,一是本来就有一个“散装江苏”。二是整个江苏的经济实力。

所以我个人并不太看好,我觉得这些东西你想抄作业,很难抄成功的。我觉得也不要一窝蜂的大家都来弄,第一个永远是吸引大家眼球的,你后面再想去复制,很难。

当然这里面有一点可能是大家都可以做的,就是政府主导加上市场运作,以一个地方特色为载体,带动文旅消费,这个思路大家可以去考虑。但是是不是要用足球这种形式,可能每个地方,要有自己特色的东西。

EW:有人说苏超为地方产业破局和发展提供了一个最新案例,你觉得它对于地方产业发展带来哪些启示?

赵欣舸教授:我觉得可能会带来一种新的认知,创造新的需求。

以苏锡常这几个城市为例,常州通过“恐龙园”等特色元素的赛事展示,成功打破了“认知模糊”的困境。上海有迪士尼,北京有环球,像恐龙园原来大概是很多人不会想到的,但是现在,很多人知道常州有这个了。

你看“十三太保”里有很多地方,可能原来我们对它并不是很清楚,现在慢慢地就会对它有一些了解,这就可以激发公众对这座城市的好奇心和探索欲,打开“认知-兴趣-消费”的转化链条。

这里面我觉得还有一个刚才也提到的重要因素,政府和市场怎么各司其职,在里面怎么把握好自己的角色。我觉得这也是大家都可以去汲取的经验。

EW:你觉得类似苏超这样的现象,它对未来商业发展有何启示?企业家又该如何把握这种机遇?

赵欣舸教授:我觉得现在很多企业在推自己的产品,需要很关注一点,就是要增强客户的参与度。

新一代的客户群体对这一点是非常重视的,像原来就是把一个东西直接卖给你,已经不太现实。

这种客户的参与度,就是我们现在讲的情绪价值。

现在可以说很多的商业行为都在遵循这一思路。比如说很多电动车在营销的时候都在强调这种参与感,“只要你试驾过,你就不可能再回去开油车了”。这种模式本质上是通过提升用户参与度,创造全新的消费可能性。

它其实讲的是一种感觉,强调的更多不是说它有多方便,而是它开起来的感受怎么样,是不是很爽,这是一个主要的卖点。

对企业家来说,当前赛事赞助的体系跨度很大:既有蚂蚁宝等全国知名品牌的参与,也不乏常州当地烧烤店这类小额赞助商(单笔投入仅5000元)。这要是在职业联赛是不可能的。但在苏超,不管你什么体量的,反正都有可能参与。

离决赛可能还有一段时间,大家可以一起去想一想,有没有一种很聪明的介入方式,让大家注意到我。我相信很多企业也是在考虑这件事。

EW:现在市场也出现了一些公司,因为产品提供情绪价值获得了很高的估值。这是否也代表了某种风向,它可以有更高的一个杠杆?

赵欣舸教授:理论上金融有估值的公式, 但在一级市场,市场愿意给你出多少钱,有的时候没有一个客观标准,所以这里面的风险也会非常大。

这些天除了苏超,像Labubu这样的东西也很火。但如果纯粹靠情绪价值支撑的东西,生命周期很难说。

如果参与其中的话,就要把这个想清楚。这种投资本质上是在不确定性中寻找确定性,需要专业的价值判断能力和风险承受能力。

来源:东西文娱